当前位置: 广州刑事律师网 > 媒体新闻 >

【反思媒体】方可成:该告别“伪现场报道”了

【反思媒体】方可成:该告别“伪现场报道”了!

2014-07-27 腾讯思享会

编者按

时隔四个多月,马航再次发生空难,中国媒体的国际报道能力也再次引发大众的关注和质疑。腾讯文化“反思媒体”栏目曾在MH370失联事件后反思中国媒体的表现,其中提到:西方媒体胜在人脉和采访资源。那么,在国际新闻的激烈竞争中,中国媒体有没有可能逐步建立起人脉和资源?答案当然是肯定的。须知西方媒体的资源也是从无到有、一步步积累下来的。而且,随着越来越多中国媒体有能力特派驻外记者,或特约身在国外的记者、撰稿人长期供稿,这样的积累有了现实的可能性。

然而,这一切的前提是:驻外记者或特约记者,需要真正在现场调查采访,而非躲在房间里翻译外电。

以下为正文,独家版权稿件,仅代表作者个人观点。未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。欢迎收听“腾讯思享会”或“ThinkerBig”公众帐号:

作者_方可成,原《南方周末》记者,传播学博士在读。

拼贴外媒新闻是“伪现场报道”

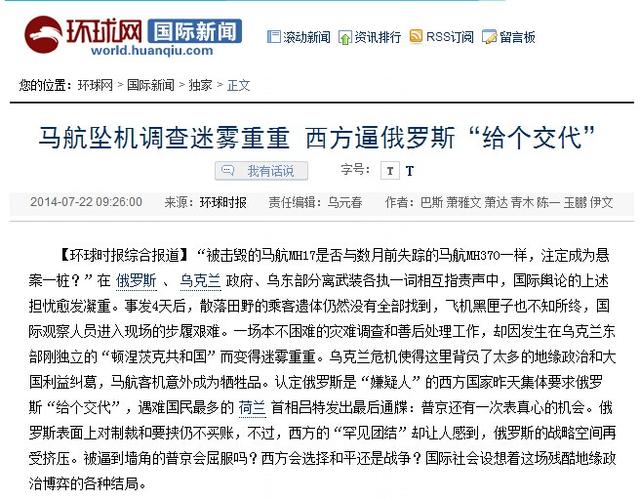

环球时报关于MH17空难的报道

MH17空难发生后,专注于国际新闻的《环球时报》连续多日在头版关注此次事件。从记者的署名栏来看,报道阵容颇为强大。例如,7月21日头版报道《西方逼俄罗斯“给个交代”》的记者是“环球时报驻俄罗斯、乌克兰、美国、德国特约记者 巴斯 萧雅文 萧达 青木 陈一 玉鹏 伊文”。

在这么多地方有特约记者,想必这篇稿件一定有不少来自现场的一手信息吧?但是很遗憾,真正的一手信息为零。

让我们来拆解这篇报道,仔细研究其信息来源——

第1段为导语和概述。

第2段的信息引自德国《图片报》。

第3段的信息引自德国《法兰克福汇报》。

第4段的信息引自英国《独立报》和《一周》杂志。

第5段的信息引自美国彭博电视台、英国《星期日泰晤士报》和路透社。

第6段的信息引自美国《纪事》杂志、《萨克拉门托蜜蜂报》和日本《外交学者》杂志。

第7段的信息引自今日俄罗斯电视台、《观点报》和“俄罗斯之声”。

第8段的信息引自德国《焦点》杂志和法国BFM电视台。

第9段的信息引自美国博客网站“Inquisitr”、德国《南德意志报》和《今日美国报》。

第10段的信息引自德国《日报》。

第11段的信息引自香港《南华早报》和日本共同社.

第12段的信息引自CNN。

第13段的信息引自CNN和俄新社。

第14段的信息引自美国《华盛顿邮报》和德国全球新闻网。

整篇报道就是这样依靠从多家外媒报道中摘取的片段整合而成,全部是经过挑选和剪裁的二手、三手消息。不过,剪裁方式很讲究——例如,第一个小标题下,先是大量引用了西方媒体对俄罗斯的指责,最后回到俄罗斯媒体的辩白:“俄罗斯无疑很委屈,拒绝各方泼‘脏水’。”这样的顺序如果进行调换,表达出的意思将会完全不同。

阅读更多报道就会发现,这是这份报纸的操作常态——徒有在现场之名,但并没有体现任何在现场的优势,既没有“特约记者”亲身的体验和观感,也没有一手的采访和调查,有的只有在信息剪裁和编排上的心思。如果说这种做法在二十年前还有优势——那时外媒的报道并不容易读到,那么在今天这个随处可以阅读世界媒体的年代,生产这样的内容大可不必费这样的周章,在国内请几个会外语的大学生就可以完成素材的收集,再由一名编辑来进行拼贴和整合即可。

作为国内发行量最大的国际新闻报纸,《环球时报》的新闻操作方式依然是相对落后的,其新闻内容依然是对二三手信息的剪裁和拼贴。这种“伪现场报道”的方式,在一定程度上向读者构建了本不存在的权威形象,很难说是在尽力尝试理解这个世界。

在真正的现场是记者的最大美德

其实,在现场,既是记者工作的常态,也是这一职业的最大美德。

“在风中,在雨中,在火中,在一切故事发生的时刻。在城市,在原野,在旅途,在任何苦难欢乐的现场。”这是《新京报》社歌的片段,或许也是整首歌中最能令所有新闻人产生共鸣的两句话。出现在新闻现场,发动全身感观记录一手信息,竭尽所能寻找知情人追问真相,是到达优质报道的路径。简言之,好新闻是跑出来的。