当前位置: 广州刑事律师网 > 媒体新闻 >

马航失联报道中的媒体新闻战

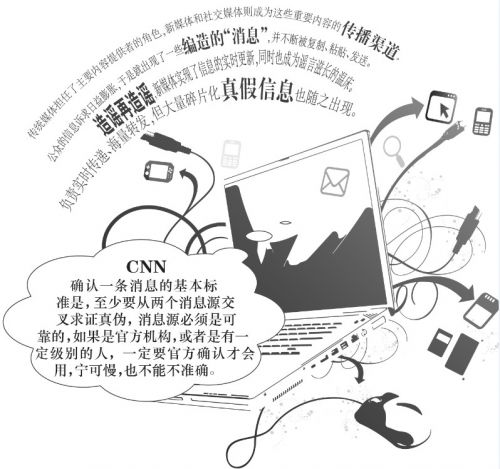

虚假新闻怎么来的?

于晓丽/制图

3月8日凌晨,马航MH370正沿着前往北京的常规航线飞行,即将到达马来西亚和越南领空的边界。谁曾想到,它却突然消失了。

24小时、48小时、72小时……马航MH370失联的时间已悄悄换成了“天”。这期间,在北京丽都饭店,一楼大厅里聚集了各路疲惫等待的记者,除了国内媒体外,来自马来西亚、美国、新加坡、英国等地的记者也云集在此,有的靠在沙发上休息,将录像设备立在地面;有的打电话沟通采访事宜;有的现场直播动态;有的双手正在键盘上飞舞写稿,一片繁忙的景象。当时,不断有乘客家属从四面八方赶到酒店,被马航工作人员带进就餐区,各国记者们也都试图接近家属了解真相。

而马来西亚、越南、新加坡等国媒体曾先后数次发布“发现漂浮物、油带及疑似航班”或“航班坠毁”的消息。但马来西亚官方以及越南官方也数次否认和辟谣,使得事件扑朔迷离。

综观此次媒体报道,因失联之谜一直未解、干扰信息太多、缺乏核心信息源等因素,导致各家媒体报道步伐略显凌乱,此次事件的特殊性极大地挑战了国内外媒体的专业性和突破能力,也给我们带来了很多新闻思考。马航失联事件中媒体对倒逼真相到底做了哪些努力?互联网时代传统媒体和新媒体如何分工传播信息?国外媒体在调查真相中的速度、角度、准确性、专业性等方面都有哪些不同?这些都值得引起中国媒体人的反思,也可能为这个行业树立新的评判标准。

外国媒体的技术优势

此次马航失联事件报道,是一个不断发现、甄别、剔除、确认的过程,外媒在探究真相方面显示了专业性及分析判断能力。比如《华尔街日报》挖掘罗罗引擎线索,后披露折返;《纽约时报》认定西拐,很可能从美政府线人处拿到雷达数据;ABC第一时间披露众包搜索;BBC等最后找到卫星公司,他们的报道对马来西亚形成了压力,不仅体现了媒体的力量,有些消息甚至让整个事件峰回路转。

3月12日,《华尔街日报》从美方调查组处获悉,引擎数据显示马航失联飞机“可能在失联后继续飞行4小时”。这意味着搜救范围可能需要扩大或者转移。消息源是马航失联航班的发动机制造商罗尔斯·罗伊斯。尽管马方照例否认,但最终消息已被证实。

该报3月13日还从技术上分析了飞机为何失联,结论是应答设备可能被人为关闭,飞机改变航线是因为有人在飞行管理系统(FMS)中输入了新的数据。这些消息之后同样被证实。CNN从国际海事卫星组织Inmarsat处了解到,马航失联航班可能最后驶向了孟加拉湾或印度洋某处。

3月14日,路透社从马来西亚军方获得消息称,飞机失联后做过几次重大的高度变更,并人为改变方向飞往印度安达曼群岛。

正是这三个关键信息的及时披露,促使马来西亚政府在3月15日召开了发布会,总理纳吉布承认了失联飞机被劫持的可能性,也让马航失联事件重新回到了正确、客观的解决路径上。无论失联事件最后结果如何,马来西亚总理3月15日的发布会都可以被视作是新闻事业的又一次逆转胜利。

当然,必须承认,外媒在失联事件报道中的突破,有不少客观原因。一方面,目前世界民航核心技术都在欧美,西方媒体自然能够近水楼台先得月,从波音和罗罗公司处获得关键数据信息。另一方面,美国军方、情报机构以及失联事件调查组的介入,也是西方媒体能在事发4天后就披露核心信息的决定性优势。此外,美国官员则成了媒体最主要的消息源,来自马来西亚官员的“内幕”位居第二位。

曾刊文质疑马来西亚军方早就注意到失联客机异常的《纽约时报》记者布莱德肖透露,自己的消息源并没有别人想像得那么多,平日多是汇总官员和媒体的说法,找出漏洞。

布莱德肖认为,美国媒体掌握的消息源之所以多,是因为美国在处理航空事故方面有着非常丰富的经验,并且波音公司就是美国的,他们对该飞机的了解比任何国家都多。但如果只是指望美国方面的单一信息,绝对不可能写出好的新闻,因为这次搜索是26个国家通力合作的。

媒体专业性何在

中国人民大学新闻学院教授马少华分析,马航失联事件打破了灾难报道的一般概念。新闻现场在哪里?在茫茫大洋?在吉隆坡的新闻发布会?还是在你因为没有相应的知识和资源而无法到达的地方?他认为,“媒体的力量”真正到达现场,需要的是专业性的经验与资源,面对突发性事件的临场判断和资源调动。